Memes und Copyright: Es geht auch ohne Conni

Im Internet stösst das Urheberrecht seit einem Vierteljahrhundert auf drei Probleme, die schon einige Wellen und Debatten durchlebt haben:

- Erstens massenhaftes Kopieren, bekannt durch Piraterie und Tauschbörsen (und seit einiger Zeit in anderer Form durch KI-Training).

- Zweitens automatisiertes oder user-generiertes Aggregieren, bekannt durch Suchmaschinen, soziale Medien und Streamingplattformen.

- Drittens unautorisiertes Transformieren, bekannt durch die kreativen Möglichkeiten auf Plattformen (und seit einiger Zeit durch generative KI-Systeme).

Das dritte Problem, das Bearbeiten und Transformieren im Social Web, schauen wir uns hier näher an. Eine Verwertungsgesellschaft für Bildrechte muss dafür Lösungen bereitstellen. Allerdings beschäftigen uns, ProLitteris, in der Praxis fast ausschliesslich Kunstlizenzen, also professionelle Abbildungen von Werken der bildenden Kunst und der Kunstfotografie. Mit Consumers und Prosumers haben wir es in der Kollektivverwertung fast nie zu tun. Aber wir erhalten regelmässig solche Anfragen für Rechtsauskünfte.

© Antonio Guillem, 2015, Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl (Originalbild) – Bearbeitung, Bildzitat

Auf den ersten Blick sind Memes, Edits und Remixes Spielereien. Manchmal entstehen aber Märkte und Markteinflüsse für die Verwertung professioneller Fotografien und Illustrationen. Und es gibt Entstellungen und Herabsetzungen, die sich Urhebe:innen, Verlage und Produzent:innen nicht gerne gefallen lassen. Nicht zuletzt bedeutet ein ausuferndes soziales Teilen von Werkausschnitten auch, dass die Verbreitung und Rezeption ausser Kontrolle gerät. Die beliebten und oft beliebigen Musikstücke, die in Posts auf sozialen Medien und Streamingdiensten benutzt werden, wird man nicht mehr vorurteilslos anhören können.

Trotz diesen Auswüchsen stammen Bearbeitungen auch von Fans und Freund:innen der Creators & Producers der ursprünglichen Inhalte, und sie können eine – wenn auch unkontrollierte – Werbewirkung haben. Selbst wenn diese Nähe und Wertschätzung fehlt: Wer will schon juristisch gegen Konsument:innen und Internet-Communities vorgehen?

Das Urheberrecht unterstellt Bearbeitungen im Grundsatz der Einwilligungspflicht, mit Privilegien für Kreativität und Kritik. Dank diesen gesetzlichen Nutzungsfreiheiten ist das Problem schon fast gelöst:

- Im EU-Raum nennen sich erlaubte Bearbeitungen «Pastiche», worunter einer kreativen Auseinandersetzung verstanden wird, die das Original aufgreift, aber sich gleichzeitig von diesem unterscheidet und den Markt des Originals nicht beeinträchtigt.

- Das US-amerikanische Fair-Use-Prinzip bietet eine gesetzliche Nutzungsfreiheit abhängig unter anderem vom Zweck und der Art der Nutzung. Transformative Gestaltungen, also eigene neue Äusserungen, sprechen stark für Fair Use.

- Das schweizerische Urheberrechtsgesetz enthält eine Parodiefreiheit, die auch vergleichbare Abwandlungen des Werks umfasst. Gemeint ist eine Satire, Parodie oder Kritik am Werk oder an seiner Urheberschaft – oder auch mit dem Werk?

Hier liegt die Knacknuss, als Rechtsfrage und als Politikfrage im Urheberrecht: Darf ich wirklich jedes Werk verwenden, um irgendeine Aussage zu illustrieren oder zu verstärken? Ist es auch im schweizerischen Recht so, in dem eine ältere Gesetzesbestimmung gilt als in der EU? Bedeutet die Freiheit, dass ich mich am gesamten Kulturgut frei und frivol bedienen kann, ohne Rücksicht auf die genutzte Substanz und deren eigenen Bedeutung und Botschaft – solange ich den Markt und die Verwertung des Originals nicht beeinträchtige? Nehme ich also Munchs Schrei für Empörung, Picassos Taube für Friedensliebe, die Eingangstakte von Beethovens Fünfter für Schicksal, Filmausschnitte von Darth Vader und Voldemort für das Böse?

Dieses weite Freiheitsverständnis führt dazu, dass die Parodie, die Auseinandersetzung, die Abwandlung nichts mehr mit dem gebrauchten Werk zu tun haben. Der Künstler:in, der Autor:in, der Filmemache:inr etc. entgleitet die Werknutzung und ihr Kontext. Die Wirkung und Rezeption ihrer Werke werden verwässert. Den Verbreiter:innen von Memes und den Alltagskonsument:innen mag es egal sein, aber den Werkschaffenden?

Das Problem nimmt zu, denn Bearbeitungen sind mit den neuen Bild-, Audio- und Video-Generatoren viel leichter geworden. Die Zeit der Collage-Schnipsel ist vorüber. Die Produktion dauert Sekunden (was auch ein Teil der Lösung ist, dazu unten).

Bemerkenswert ist, dass eine derart weite Anwendung von Nutzungsfreiheiten die Anforderung der Notwendigkeit überschreitet, die andere gesetzliche Privilegien kennzeichnet:

- Zitieren: Ich benutze das geschützte Werk im für meine eigene Äusserung notwendigen Umfang.

- Berichterstattung: Ich informiere über ein Ereignis, an dem das Bild, die Musik etc. vorkamen.

- Katalog- und Verzeichnisfreiheit: Ausstellungs- und Auktionskataloge oder Museumsverzeichnisse informieren über vorhandene Werke.

Am Beispiel der Kinderbuch-Figur Conni lässt sich zeigen, was das Problem sein kann. In den Sommermonaten kursierten in den sozialen Medien KI-unterstützte Memes, welche die Buchfigur Conni humoristisch, spöttisch oder auch verletzend einsetzten, ohne Einwilligung des Verlags oder der Autoren und Illustratorinnen. So warnte die Düsseldorfer Feuerwehr angesichts der ersten Hitzewelle Anfang Juli auf Facebook vor Gefahr: «Conni geht nicht im Rhein schwimmen». Das ist Werbung. Das Meme «Conni geht in den bewaffneten Widerstand» ist eine politische Botschaft. «Conni eröffnet eine Baumwollplantage» ist eine rassistische Äusserung.

Als sich der Carlsen Verlag verständlicherweise wehrte, entfachte er einen Kritiksturm: Wie kann man nur gegen Conni-Memes vorgehen! Und richtig: Nach dem jüngeren europäischen und deutschen Recht müssen sich Rechteinhabende Memes und ähnliche Bearbeitungen gefallen lassen, solange sie nicht kommerziell oder entstellend sind.

Aber ist diese Regel, der sich auch der genannte Verlag unterwerfen musste, das letzte Wort? Wäre es nicht angemessener zu verlangen, dass sich eine Parodie oder Abwandlung auf das genutzte Werk bezieht? Mit diesem Werk, seiner Urheberschaft oder mit seinem unmittelbaren Kontext soll doch eine freie Auseinandersetzung stattfinden, nicht mit irgendetwas anderem. Denn nur dann sind verfassungsmässige Grundrechte berührt: Ich muss ein Werk zeigen dürfen (Notwendigkeit), um mich damit öffentlich auseinanderzusetzen. Das Werk sollte Zweck, nicht Mittel der Äusserung sein.

Kommt hinzu, dass KI nicht das Problem, sondern die Lösung sein sollte, denn das Generieren von freien Bildern, Audios und Videos mit KI-Systemen wurde massiv vereinfacht. Musste man früher ausschneiden oder selber zeichnen, so produziert die Software alles Beliebige rasch, und man kann mit Leichtigkeit Anweisungen geben, dass keine 1:1-Übernahme von bestehendem Material und bestehenden Figuren stattfinden soll.

Im obenstehenden Bild, der Comic-Adaption der Disloyal-Man-Fotografie, zeigt sich, dass die konkrete, erkennbare Übernahme von Werkelementen aus geschütztem Material nicht notwendig ist. Übernommen werden das Dreiecksverhältnis mit Blicken (Idee) und die Ghibli-Ästhetik (Stil).

Genauer durchdekliniert für Bildrechte-Fans:

- Die vorliegende Abbildung zeigt nicht das Bild, sondern eine Abwandlung ohne Übernahme der individuellen Merkmale der Fotografie, und zwar zwecks Auseinandersetzung mit den urheberrechtlichen Regeln.

- Die Fotografie ist aufgrund ihrer Komposition und Gestaltung ein individuelles geistiges Werk. Eine Lizenz ist als Stockbild erhältlich.

- Das verbreitete Überblenden der Fotografie mit Text und das anschliessende Zugänglichmachen im Internet (Teilen) ist eine mehrfache lizenzpflichtige Nutzung – wird aber in vielen Fällen als «Parodie von irgendwas» toleriert.

- Ein KI-Bild im Stil des japanischen Filmstudios Ghibli zu erstellen und zu teilen, ist zulässig als Stilkopie, solange keine konkreten individuellen Gestaltungen übernommen werden. Die Ersteller:innen und Verbreiter:innen des KI-Bildes müssen also die Ghibli-Urheberrechte nicht lizenzieren. Denn hier wird keine lizenzpflichtige Vervielfältigung oder Bearbeitung, sondern eine lizenzfreie Stilkopie gemacht. Ghibli könnte sich – juristisch – nur gegen Memes wehren, die eine konkrete Figur oder Gestaltung verwenden.

- Das KI-Bild selbst ist ohne Rechte, es ist auch kein Lichtbild, weil computergeneriert.

- Denkbar wäre die Position, dass die Fotovorlage «Disloyal Man» als geistiges Werk in ihren individuellen Merkmalen erkennbar bleibt, mit der Folge: Lizenzpflicht zugunsten des Fotografen oder seiner Stockbild-Plattform auch für die Ghibli-Nachbildung. Aber hier wird wohl geduldet, was man realistischerweise nicht verhindern kann.

- Das Bild des jungen Mannes, der sich nach einer vorbeigehenden Frau umdreht, während seine Freundin ihn empört anschaut, wird im Internet millionenfach genutzt. Die Drei-Personen-Idee ist selbstverständlich gemeinfrei – man muss aber auf die Bildübernahme verzichten oder das Bild deutlich verfremden.

- Persönlichkeitsrechte: Die Models haben nach Aussage des Fotografen auf ihre Persönlichkeitsrechte mit Bezug auf dieses Bild verzichtet (und wurden vermutlich dafür bezahlt).

Eine praktische Anleitung für Memes könnte daher so lauten:

Für Bearbeitungen zur Ausübung der Kommunikationsgrundrechte (Äusserungsfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Medienfreiheit) sind Ideen- und Stilkopien gesetzlich erlaubt und unbedenklich. Das Übernehmen von konkreten Werken und Werkteilen ist dann gesetzlich erlaubt, wenn es notwendig ist und wenn sich die Äusserung direkt auf das benutzte Material oder seine Urheberschaft bezieht, namentlich als Parodie oder Kritik. Ansonsten ist die Erlaubnis der Rechteinhaberinnen oder Rechteinhaber notwendig.

Diese Anleitung scheint uns für Memes zu passen, auch wenn das internationale und, je nach Auffassung, das schweizerische Recht und die Rechtspraxis im Internet toleranter sind. Weitergehende Übernahmen von geschützten Werken und Leistungen sollten auf Lizenzen basieren – es könnten auch Kollektivlizenzen mit pauschalen Vergütungen sein, wie in anderen Gebieten auch.

Zurück zu Conni. Sie sollte als urheberrechtlich geschütztes Werk richtigerweise nicht für Internet-Inhalt herhalten müssen, mit denen jemand ein Argument oder einen Scherz machen will, der mit Conni nichts zu tun hat.

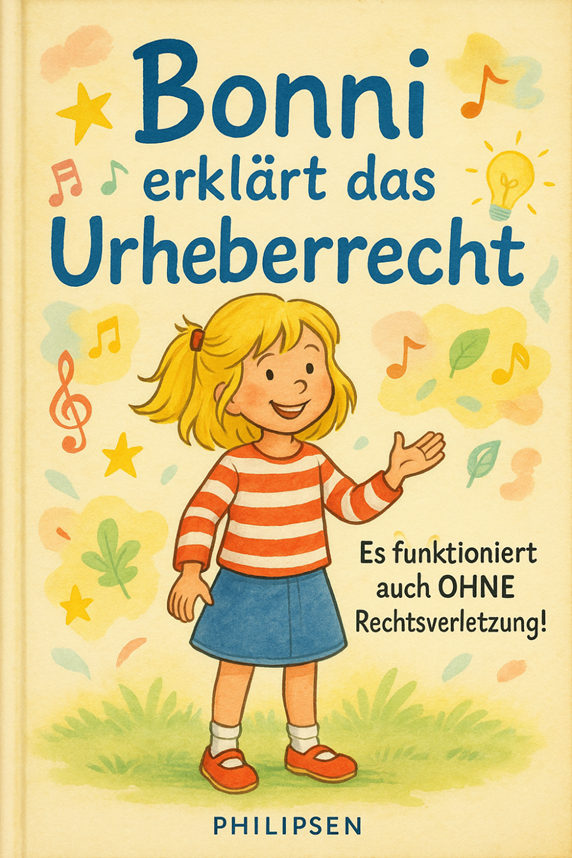

Die Lösung heisst Bonni. Das Design ist ähnlich, aber nicht identisch: Idee- und Stilkopie, keine Direktkopie und keine Erkennbarkeit individueller Merkmale des Originals. Wenn die Bearbeitenden doch das Original wünschen, die Conni, dann wohl deshalb, weil der Erkennungswert und die Glaubwürdigkeit von Vorteil sind – also eben das geistige Eigentum.

Das vorliegende Bild hat Philip Kübler mit ChatGPT beispielhaft erstellt. Es gibt daran keine Urheberrechte, denn ein Maschinenwerk ist keine geistige Schöpfung, der Prompt war trivial, und das Bild enthält keine individuellen geistigen Kreationen aus vorbestehenden Werken. Es war eine Sache von Sekunden.

KI-Bild, erstellt von Philip Kübler mit ChatGPT (urheberrechtsfrei und ohne direkte Übernahme fremder Werke und Leistungen)

Fazit: Memes funktionieren auch mit Stilzitaten, Ideen-Übernahme, durch Inspiration und Anlehnung, ohne Übernahme einer kreativen Buchfigur. Vielleicht überzeugt das auch die Hersteller von Conni-Memes oder von Gestaltungen, die einem nächsten Trend im Internet folgen.