Meme e copyright: si può fare anche senza Conni

01.10.2025 – Da un quarto di secolo, su Internet il diritto d’autore si scontra con tre problemi che hanno già suscitato molte polemiche e dibattiti:

- In primo luogo, la copia di massa, nota per la pirateria e le borse di scambio (e da qualche tempo in altra forma attraverso la formazione in IA).

- In secondo luogo, l’aggregazione automatizzata o generata dagli utenti, nota grazie ai motori di ricerca, ai social media e alle piattaforme di streaming.

- In terzo luogo, la trasformazione non autorizzata, nota grazie alle possibilità creative offerte dalle piattaforme (e da qualche tempo dai sistemi di IA generativa).

Il terzo problema, quello della modifica e della trasformazione nel social web, lo esamineremo più da vicino qui. Una società di gestione collettiva dei diritti d’immagine deve fornire soluzioni a questo problema. Tuttavia, noi di ProLitteris ci occupiamo nella pratica quasi esclusivamente di licenze artistiche, ovvero di riproduzioni professionali di opere d’arte figurativa e di fotografia artistica. Nella gestione collettiva non abbiamo quasi mai a che fare con consumatori e prosumer. Tuttavia, riceviamo regolarmente richieste di informazioni legali in merito.

© Antonio Guillem, 2015, Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl (immagine originale) – Elaborazione, citazione dell’immagine

A prima vista, meme, edits e remix sono giochi. A volte, però, nascono mercati e influenze di mercato per lo sfruttamento di fotografie e illustrazioni professionali. E ci sono distorsioni e denigrazioni che gli autori, gli editori e i produttori non sono disposti a tollerare. Non da ultimo, la condivisione socialmente incontrollata di frammenti di opere significa anche che la diffusione e la ricezione sfuggono al controllo. Non sarà più possibile ascoltare senza pregiudizi i brani musicali popolari e spesso casuali utilizzati nei post sui social media e nei servizi di streaming.

Nonostante questi eccessi, le elaborazioni provengono anche dai fan e dagli amici dei creatori e dei produttori dei contenuti originali e possono avere un effetto pubblicitario, anche se incontrollato. Anche se manca questa vicinanza e questo apprezzamento: chi vorrebbe intraprendere un’azione legale contro i consumatori e le comunità Internet?

Il diritto d’autore sottopone le elaborazioni al principio dell’obbligo di consenso, con privilegi per la creatività e la critica. Grazie a queste libertà d’uso previste dalla legge, il problema è quasi risolto:

- Nell’area dell’UE, le elaborazioni consentite sono denominate «pastiche», ovvero una rielaborazione creativa che riprende l’originale, ma allo stesso tempo se ne differenzia e non pregiudica il mercato dell’originale.

- Il principio statunitense del fair use offre una libertà di utilizzo legale che dipende, tra l’altro, dallo scopo e dal tipo di utilizzo. Le creazioni trasformative, ovvero le nuove espressioni personali, sono un forte argomento a favore del fair use.

- La legge svizzera sul diritto d’autore prevede una libertà di parodia che comprende anche modifiche comparabili dell’opera. Si intende una satira, una parodia o una critica all’opera o alla sua paternità – o anche con l’opera?

Qui sta il nodo cruciale, come questione giuridica e politica nel diritto d’autore: posso davvero utilizzare qualsiasi opera per illustrare o rafforzare una qualsiasi affermazione? È così anche nel diritto svizzero, in cui vige una disposizione legislativa più datata rispetto a quella dell’UE? La libertà significa che posso attingere liberamente e frivolosamente all’intero patrimonio culturale, senza tener conto della sostanza utilizzata e del suo significato e messaggio, purché non danneggi il mercato e lo sfruttamento dell’originale? Posso quindi utilizzare L’urlo di Munch per esprimere indignazione, la colomba di Picasso per esprimere amore per la pace, le battute iniziali della Quinta Sinfonia di Beethoven per esprimere il destino, spezzoni di film con Darth Vader e Voldemort per esprimere il male?

Questa ampia interpretazione della libertà porta alla parodia, alla discussione, alla modifica che non hanno più nulla a che vedere con l’opera utilizzata. L’artista, l’autore, il regista ecc. perdono il controllo sull’utilizzo dell’opera e sul suo contesto. L’effetto e la ricezione della sua opera vengono diluiti. A chi diffonde i meme e al consumatore quotidiano può non importare, ma a chi crea l’opera?

Il problema sta aumentando, perché le modifiche sono diventate molto più facili con i nuovi generatori di immagini, audio e video. L’era dei collage è finita. La produzione richiede pochi secondi (il che è anche parte della soluzione, vedi sotto).

È interessante notare che un’applicazione così ampia delle libertà di utilizzo supera il requisito di necessità che caratterizza altri privilegi legali:

- Citazione: utilizzo l’opera protetta nella misura necessaria per la mia espressione.

- Reportage: fornisco informazioni su un evento in cui sono apparsi l’immagine, la musica, ecc.

- Libertà di catalogazione e di indicizzazione: i cataloghi di mostre e aste o gli elenchi dei musei forniscono informazioni sulle opere esistenti.

L’esempio del personaggio dei libri per bambini Conni mostra quale possa essere il problema. Nei mesi estivi, sui social media circolavano meme basati sull’intelligenza artificiale che utilizzavano il personaggio dei libri Conni in modo umoristico, beffardo o anche offensivo, senza il consenso dell’editore o degli autori e degli illustratori. Ad esempio, all’inizio di luglio, in vista della prima ondata di caldo, i vigili del fuoco di Düsseldorf hanno lanciato un avvertimento su Facebook: «Conni non va a nuotare nel Reno». Questa è pubblicità. Il meme «Conni entra nella resistenza armata» è un messaggio politico. «Conni apre una piantagione di cotone» è un’espressione razzista.

Quando la casa editrice Carlsen ha comprensibilmente reagito, ha scatenato una tempesta di critiche: come si può osare opporsi ai meme di Conni! Ed è vero: secondo la recente legislazione europea e tedesca, i titolari dei diritti devono tollerare i meme e le elaborazioni simili, purché non siano commerciali o deturpanti.

Ma questa regola, a cui anche la suddetta casa editrice ha dovuto sottostare, è l’ultima parola? Non sarebbe più appropriato esigere che una parodia o una variazione si riferisca all’opera utilizzata? Dovrebbe esserci un libero confronto con quest’opera, la sua paternità o il suo contesto immediato, non con qualcos’altro. Solo in questo caso vengono toccati i diritti fondamentali costituzionali: devo poter mostrare un’opera (necessità) per poterla discutere pubblicamente. L’opera dovrebbe essere lo scopo, non il mezzo di espressione.

A ciò si aggiunge il fatto che l’IA non dovrebbe essere il problema, ma la soluzione, poiché la generazione di immagini, audio e video gratuiti con i sistemi di IA è stata notevolmente semplificata. Se prima era necessario ritagliare o disegnare da soli, ora il software produce rapidamente qualsiasi cosa e si può facilmente dare istruzioni affinché non avvenga una riproduzione 1:1 di materiale e personaggi esistenti.

Nell’immagine sopra, l’adattamento a fumetti della fotografia di Disloyal Man, si vede che non è necessario riprendere in modo concreto e riconoscibile elementi dell’opera da materiale protetto. Vengono ripresi il triangolo amoroso con gli sguardi (idea) e l’estetica Ghibli (stile).

Più precisamente per gli appassionati dei diritti d’immagine:

- La presente illustrazione non mostra l’immagine, ma una variante senza ripresa delle caratteristiche individuali della fotografia, al fine di confrontarsi con le norme sul diritto d’autore.

- La fotografia è un’opera intellettuale individuale per la sua composizione e il suo design. Una licenza è disponibile come immagine stock.

- La diffusione della fotografia con sovrapposizione di testo e la successiva pubblicazione su Internet (condivisione) costituisce un utilizzo multiplo soggetto a licenza, ma in molti casi è tollerata come «parodia di qualcosa».

- Creare e condividere un’immagine AI nello stile dello studio cinematografico giapponese Ghibli è consentito come copia stilistica, purché non vengano ripresi elementi individuali concreti. I creatori e i distributori dell’immagine AI non devono quindi ottenere la licenza dei diritti d’autore di Ghibli. Infatti, in questo caso non si tratta di una riproduzione o di un’elaborazione soggetta a licenza, ma di una copia di stile esente da licenza. Ghibli potrebbe difendersi – dal punto di vista giuridico – solo contro i meme che utilizzano un personaggio o un disegno concreto.

- L’immagine generata dall’intelligenza artificiale non ha diritti, non è nemmeno una fotografia perché è generata dal computer.

- Si potrebbe ipotizzare che la foto originale «Disloyal Man» rimanga riconoscibile nelle sue caratteristiche individuali come opera intellettuale, con la conseguenza che anche la riproduzione di Ghibli sarebbe soggetta a licenza a favore del fotografo o della sua piattaforma di immagini stock. Ma in questo caso si tollera ciò che realisticamente non si può impedire.

- L’immagine del giovane che si volta a guardare una donna che passa, mentre la sua ragazza lo guarda indignata, è utilizzata milioni di volte su Internet. L’idea delle tre persone è ovviamente di dominio pubblico, ma è necessario rinunciare all’utilizzo dell’immagine o alterarla in modo significativo.

- Diritti della personalità: secondo quanto affermato dal fotografo, i modelli hanno rinunciato ai loro diritti della personalità in relazione a questa immagine (e probabilmente sono stati pagati per farlo).

Una guida pratica per i meme potrebbe quindi essere la seguente:

Per le elaborazioni volte all’esercizio dei diritti fondamentali di comunicazione (libertà di espressione, libertà artistica, libertà scientifica, libertà dei media), la copia di idee e stili è consentita dalla legge e non è problematica. La riproduzione di opere concrete e parti di opere è consentita dalla legge se è necessaria e se l’espressione si riferisce direttamente al materiale utilizzato o alla sua paternità, in particolare come parodia o critica. In caso contrario, è necessaria l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

Queste linee guida ci sembrano adatte ai meme, anche se il diritto internazionale e, a seconda dei punti di vista, anche quello svizzero e la prassi giuridica su Internet sono più tolleranti. L’utilizzo più esteso di opere e prestazioni protette dovrebbe basarsi su licenze, che potrebbero anche essere licenze collettive con compensi forfettari, come in altri settori.

Torniamo a Conni. In quanto opera protetta dal diritto d’autore, non dovrebbe essere utilizzata per contenuti Internet con cui qualcuno vuole sostenere un argomento o fare uno scherzo che non ha nulla a che vedere con Conni.

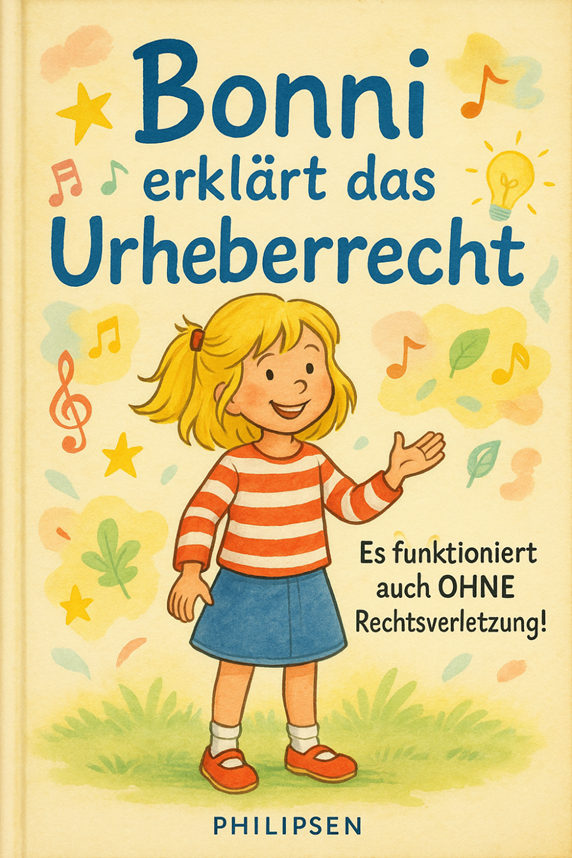

La soluzione si chiama Bonni. Il design è simile, ma non identico: copia dell’idea e dello stile, nessuna copia diretta e nessuna riconoscibilità delle caratteristiche individuali dell’originale. Se gli editori desiderano comunque l’originale, Conni, è probabilmente perché il valore di riconoscimento e la credibilità sono un vantaggio, ovvero la proprietà intellettuale.

L’immagine qui riportata è stata creata da Philip Kübler con ChatGPT a titolo esemplificativo. Non vi sono diritti d’autore, poiché un’opera meccanica non è una creazione intellettuale, il prompt era banale e l’immagine non contiene creazioni intellettuali individuali tratte da opere preesistenti. È stata questione di secondi.

Immagine AI, creata da Philip Kübler con ChatGPT (priva di diritti d’autore e senza acquisizione diretta di opere e prestazioni di terzi)

Conclusione: i meme funzionano anche con citazioni stilistiche, acquisizione di idee, ispirazione e riferimento, senza acquisizione di un personaggio creativo di un libro. Forse questo convincerà anche i produttori di meme di Conni o di creazioni che seguono la prossima tendenza su Internet.