Memes et droits d’auteur : on peut aussi se passer de Conni

01.10.2025 – Sur Internet, le droit d’auteur se heurte depuis un quart de siècle à trois problèmes qui ont déjà fait l’objet de nombreuses discussions et débats :

- Premièrement, la copie massive, connue sous le nom de piratage et d’échanges de fichiers (et depuis quelque temps sous une autre forme, la formation en IA).

- Deuxièmement, l’agrégation automatisée ou générée par les utilisateurs, connue grâce aux moteurs de recherche, aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming.

- Troisièmement, la transformation non autorisée, connue grâce aux possibilités créatives offertes par les plateformes (et depuis quelque temps par les systèmes d’IA générative).

Nous allons examiner de plus près ici le troisième problème, à savoir l’édition et la transformation sur les réseaux sociaux. Une société de gestion collective des droits d’image doit fournir des solutions à cet effet. Cependant, chez ProLitteris, nous nous occupons dans la pratique presque exclusivement de licences artistiques, c’est-à-dire d’illustrations professionnelles d’œuvres d’art plastique et de photographie artistique. Dans le cadre de la gestion collective, nous n’avons presque jamais affaire à des consommateurs et des prosommateurs. Mais nous recevons régulièrement des demandes de renseignements juridiques à ce sujet.

© Antonio Guillem, 2015, Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl (image originale) – Modification, citation d’image

À première vue, les mèmes, les montages et les remix sont des jeux. Mais parfois, ils créent des marchés et influencent le marché de l’exploitation des photographies et illustrations professionnelles. Et il existe des déformations et des dépréciations que les auteurs, les éditeurs et les producteurs n’acceptent pas volontiers. Enfin, le partage social excessif d’extraits d’œuvres signifie également que la diffusion et la réception deviennent incontrôlables. Les morceaux de musique populaires et souvent arbitraires utilisés dans les publications sur les réseaux sociaux et les services de streaming ne pourront plus être écoutés sans préjugés.

Malgré ces excès, les adaptations proviennent également de fans et d’amis des créateurs et producteurs du contenu original, et elles peuvent avoir un effet publicitaire, même s’il est incontrôlé. Même si cette proximité et cette appréciation font défaut, qui voudrait intenter une action en justice contre les consommateurs et les communautés Internet ?

Le droit d’auteur soumet les adaptations au principe de l’obligation de consentement, avec des privilèges pour la créativité et la critique. Grâce à ces libertés d’utilisation légales, le problème est presque résolu :

- Dans l’espace européen, les adaptations autorisées sont appelées « pastiches », ce qui désigne une approche créative qui reprend l’original, mais qui s’en distingue en même temps et n’affecte pas le marché de l’original.

- Le principe américain du fair use offre une liberté d’utilisation légale qui dépend, entre autres, de l’objectif et du type d’utilisation. Les créations transformatives, c’est-à-dire les nouvelles expressions propres, plaident fortement en faveur du fair use.

- La loi suisse sur le droit d’auteur prévoit une liberté de parodie qui englobe également les adaptations comparables de l’œuvre. Il s’agit d’une satire, d’une parodie ou d’une critique de l’œuvre ou de son auteur – ou même avec l’œuvre ?

C’est là que réside le nœud du problème, tant sur le plan juridique que politique, en matière de droit d’auteur : ai-je vraiment le droit d’utiliser n’importe quelle œuvre pour illustrer ou renforcer un message quelconque ? Est-ce également le cas dans le droit suisse, où une disposition législative plus ancienne s’applique comme dans l’UE ? Cette liberté signifie-t-elle que je peux utiliser librement et de manière frivole l’ensemble du patrimoine culturel, sans tenir compte de la substance utilisée, de sa propre signification et de son message, tant que je ne porte pas atteinte au marché et à l’exploitation de l’original ? Puis-je donc utiliser Le Cri de Munch pour exprimer l’indignation, la colombe de Picasso pour l’amour de la paix, les premières mesures de la Cinquième Symphonie de Beethoven pour le destin, des extraits de films de Dark Vador et Voldemort pour le mal ?

Cette conception large de la liberté conduit à ce que la parodie, la confrontation, la modification n’aient plus rien à voir avec l’œuvre utilisée. L’artiste, l’auteur, le cinéaste, etc. perdent le contrôle de l’utilisation de leur œuvre et de son contexte. L’effet et la réception de leur œuvre sont dilués. Cela peut être indifférent à ceux qui diffusent les memes et aux consommateurs quotidiens, mais qu’en est-il des créateurs ?

Le problème s’aggrave, car les modifications sont devenues beaucoup plus faciles avec les nouveaux générateurs d’images, d’audio et de vidéo. L’époque des collages est révolue. La production ne prend que quelques secondes (ce qui fait également partie de la solution, voir ci-dessous).

Il est à noter qu’une application aussi large des libertés d’utilisation dépasse l’exigence de nécessité qui caractérise les autres privilèges légaux :

- Citation : j’utilise l’œuvre protégée dans la mesure nécessaire à ma propre expression.

- Reportage : j’informe sur un événement au cours duquel l’image, la musique, etc. ont été utilisées.

- Liberté de catalogue et de répertoire : les catalogues d’exposition et de vente aux enchères ou les répertoires de musées fournissent des informations sur les œuvres existantes.

L’exemple du personnage de livre pour enfants Conni permet d’illustrer le problème. Au cours des mois d’été, des memes basés sur l’intelligence artificielle ont circulé sur les réseaux sociaux, utilisant le personnage de livre Conni de manière humoristique, moqueuse ou même blessante, sans le consentement de l’éditeur ou des auteurs et illustrateurs. Ainsi, face à la première vague de chaleur début juillet, les pompiers de Düsseldorf ont mis en garde contre le danger sur Facebook : « Conni ne va pas nager dans le Rhin ». Il s’agit là de publicité. Le mème « Conni rejoint la résistance armée » est un message politique. « Conni ouvre une plantation de coton » est une déclaration raciste.

Lorsque la maison d’édition Carlsen s’est défendue, ce qui est compréhensible, elle a déclenché une tempête de critiques : comment peut-on s’opposer aux memes. Conni ! Et c’est vrai : selon le droit européen et allemand récent, les titulaires de droits doivent accepter les memes et autres adaptations similaires, tant qu’ils ne sont pas commerciaux ou dénaturants.

Mais cette règle, à laquelle la maison d’édition mentionnée a également dû se soumettre, est-elle définitive ? Ne serait-il pas plus approprié d’exiger qu’une parodie ou une adaptation se réfère à l’œuvre utilisée ? C’est avec cette œuvre, sa paternité ou son contexte immédiat qu’il doit y avoir une libre discussion, et non avec autre chose. Car ce n’est qu’alors que les droits fondamentaux constitutionnels sont concernés : je dois pouvoir montrer une œuvre (nécessité) afin de pouvoir en discuter publiquement. L’œuvre doit être un moyen d’expression et non une fin en soi.

À cela s’ajoute le fait que l’IA ne devrait pas être le problème, mais la solution, car la génération d’images, d’audios et de vidéos libres à l’aide de systèmes d’IA a été considérablement simplifiée. Alors qu’auparavant, il fallait découper ou dessiner soi-même, le logiciel produit rapidement tout ce que l’on souhaite et il est facile de donner des instructions pour qu’il n’y ait pas de reprise à l’identique de matériel et de personnages existants.

Dans l’image ci-dessus, l’adaptation en bande dessinée de la photographie Disloyal Man, on voit qu’il n’est pas nécessaire de reprendre concrètement et de manière reconnaissable des éléments d’œuvres protégées. Ce qui est repris, c’est la relation triangulaire avec les regards (idée) et l’esthétique Ghibli (style).

Plus précisément pour les amateurs de droits d’image :

- L’illustration présentée ici ne montre pas l’image, mais une modification sans reprise des caractéristiques individuelles de la photographie, dans le but d’aborder les règles du droit d’auteur.

- En raison de sa composition et de sa conception, la photographie est une œuvre intellectuelle individuelle. Une licence est disponible sous forme d’image d’archive.

- Le fondu enchaîné courant de la photographie avec du texte et sa mise à disposition ultérieure sur Internet (partage) constituent une utilisation multiple soumise à licence, mais sont souvent tolérés en tant que « parodie de quelque chose ».

- La création et le partage d’une image IA dans le style du studio de cinéma japonais Ghibli sont autorisés en tant que copie de style, tant qu’aucune conception individuelle concrète n’est reprise. Les créateurs et diffuseurs de l’image générée par IA ne sont donc pas tenus d’obtenir une licence auprès des détenteurs des droits d’auteur de Ghibli. En effet, il ne s’agit pas ici d’une reproduction ou d’une adaptation soumise à licence, mais d’une copie de style libre de droits. Ghibli ne pourrait – juridiquement – s’opposer qu’aux memes utilisant un personnage ou un motif concret.

- L’image générée par l’IA n’est pas protégée par des droits, elle n’est pas non plus une photographie, car elle est générée par ordinateur.

- On pourrait envisager que la photo originale « Disloyal Man » reste reconnaissable en tant qu’œuvre intellectuelle dans ses caractéristiques individuelles, avec pour conséquence : une obligation de licence en faveur du photographe ou de sa plateforme d’images stockées, même pour la reproduction Ghibli. Mais ici, on tolère ce qu’il n’est pas possible d’empêcher de manière réaliste.

- L’image du jeune homme qui se retourne pour regarder une femme qui passe, tandis que sa petite amie le regarde avec indignation, est utilisée des millions de fois sur Internet. L’idée des trois personnes est bien sûr dans le domaine public, mais il faut renoncer à reprendre l’image ou la modifier considérablement.

- Droits de la personnalité : selon le photographe, les modèles ont renoncé à leurs droits de la personnalité en ce qui concerne cette image (et ont probablement été rémunérés pour cela).

Un guide pratique pour les memes pourrait donc se présenter comme suit :

Pour les modifications visant à exercer les droits fondamentaux de communication (liberté d’expression, liberté artistique, liberté scientifique, liberté des médias), la copie d’idées et de styles est légalement autorisée et sans conséquence. La reprise d’œuvres concrètes ou de parties d’œuvres est autorisée par la loi si elle est nécessaire et si l’expression se réfère directement au matériel utilisé ou à son auteur, notamment sous forme de parodie ou de critique. Dans le cas contraire, l’autorisation des titulaires des droits est nécessaire.

Ces instructions nous semblent adaptées aux mèmes, même si le droit international et, selon les points de vue, le droit suisse et la pratique juridique sur Internet sont plus tolérants. Les reprises plus importantes d’œuvres et de prestations protégées devraient être basées sur des licences – il pourrait également s’agir de licences collectives avec des rémunérations forfaitaires, comme dans d’autres domaines.

Revenons à Conni. En tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur, elle ne devrait pas servir de support à des contenus Internet destinés à faire valoir un argument ou à faire une blague qui n’ont rien à voir avec Conni.

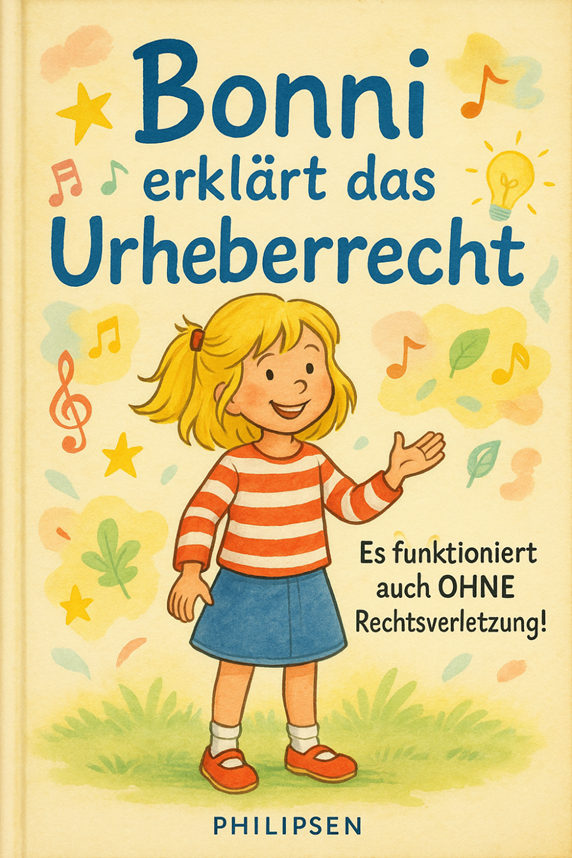

La solution s’appelle Bonni. Le design est similaire, mais pas identique : copie de l’idée et du style, pas de copie directe et pas de reconnaissance des caractéristiques individuelles de l’original. Si les éditeurs veulent quand même l’original, Conni, c’est sans doute parce que la valeur de reconnaissance et la crédibilité sont un avantage, c’est-à-dire la propriété intellectuelle.

L’image ci-contre a été créée à titre d’exemple par Philip Kübler avec ChatGPT. Elle n’est soumise à aucun droit d’auteur, car une œuvre mécanique n’est pas une création intellectuelle, la demande était triviale et l’image ne contient aucune création intellectuelle individuelle issue d’œuvres préexistantes. Cela n’a pris que quelques secondes.

Image IA, créée par Philip Kübler avec ChatGPT (libre de droits d’auteur et sans reprise directe d’œuvres et de prestations étrangères)

Conclusion : les memes fonctionnent également avec des citations stylistiques, la reprise d’idées, l’inspiration et l’emprunt, sans reprise d’un personnage de livre créatif. Cela convaincra peut-être aussi les créateurs de memes Conni ou de designs qui suivent la prochaine tendance sur Internet.